來源:圖靈人工智能

以下文章來源于數據實戰派 ,作者REN

數據實戰派

利用真實數據,提升分析能力,共建有趣的大數據社區。

在知識經濟中,教育和科研肩負著培養高素質人力資源的重任,而教授又是其中不可或缺的角色:他們既培養下一代學者,又為國家政策的制定提供依據并促進科學發現。

針對教授這一職業的多樣性,已有許多關于其性別、種族、家庭成員地位及財富的廣泛研究,但針對其社會經濟根源(socioeconomic roots)的研究并不多見。

簡而言之,許多研究證明了家庭財富與受教育程度之間普遍存在聯系,但一個人成為教授,與其家庭社會經濟地位是否有關系?這種關系是否可以量化?

近日,美國科羅拉多大學的研究團隊發表了一項相關成果。在調查了 7000 多名美國大學教授后,他們發現,擁有終身教職的學者家庭背景,更可能來自富裕家庭,他們的父母也更可能擁有博士學位,顯示精英和學術家庭背景的人更可能進入學術界。

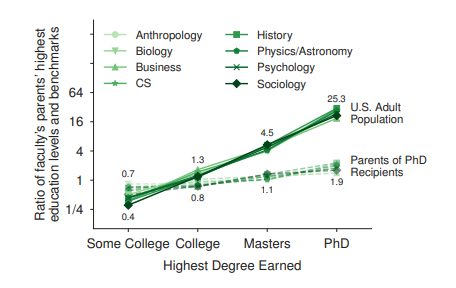

終身教授父母至少有一人是博士的比例是普通人的 25 倍。而且這個結果覆蓋的不止 STEM 領域。

終身教授擁有 “博士父母” 的比例是普通人的 25 倍,也是普通博士獲得者(但未成為教授)的兩倍。(來源:Socioeconomic Roots of Academic Faculty)

這意味著,在美國學術圈,擁有學術家庭背景或者出自富裕家庭的人進入學術界的概率更大,無論這是他們自己的選擇,還是受家庭因素影響。

為了保證數據來源廣泛,研究人員選擇的教授跨域科學、技術、工程、數學、社會科學和人文科學領域的八大學科,其中包括計算機科學、物理學 / 天文學、生物學、心理學、社會學,歷史學、人類學和商學。

因為每一個學科又可以細分為若干個系,所以研究人員總共調查了 1360 個系,面向超過 4.6 萬名現任終身教授分發了在線調查邀請,總耗時超過 3 年。

“選擇這些學科是因為其中的學者來自多元化的背景,代表了美國研究密集型機構的終身教授的廣泛樣本,” 論文寫道。

數據統計與對比方法

雖然提交了 4.6 萬余份調查邀請,但最終僅有 17.4% 的教授(8009 人)回復,其中有 7218 人回復了父母的最高教育水平,4807 人以郵政編碼的形式回復了他們童年時期的大致住址。這些郵政編碼被用來判斷被調查者居住的是城市還是鄉村,以及對比其家庭收入與其所在地區的平均家庭收入。

此外,郵政編碼還顯示出受訪者童年時期的所在地。研究人員繪制分布地圖后發現,許多受訪者都聚集在美國東部,尤其是紐約州、新澤西州和賓夕法尼亞州一帶。

受訪教授的童年所在地分布。(來源:Socioeconomic Roots of Academic Faculty)

除了有關家庭收入、最高學歷和種族等常規問題,調查問卷還包括了 “評估父母對自己學術生涯影響” 的選項,受訪者自愿給自己受到的幫助程度打分。

教授的數據收集完成后,研究人員制定了一系列對比措施,用來衡量被調查者家庭的社會經濟地位。為確保權威性和準確度,他們使用的基準數據大多來自美國官方,比如人口普查結果,美國國家科學基金會(NSF)的博士學位調查報告,美國國家科學研究委員會(NRC)的調查報告等等。

比較有代表性的包括,對比教授父母與普通人完成高等教育的比例,對比被調查者家庭收入在其對應居住地區(用郵政編碼確定)的水平,以及與同是終身教授的同行進行家庭社會經濟地位的橫向對比,從而判斷那些在更負學術聲望的教授(來自排名靠前的頂級大學 / 院系)是否更可能來自社會經濟地位更高的家庭。

“將終身教授的出身與國家家庭平均水平對比,可以顯示出更有地位的父母與普通人之間存在多大差異。而針對教授的橫向對比,能顯示出教授的出身是否會影響其所獲得成就與學術聲望,” 研究人員在論文中表示。

量化家庭社會經濟地位

最終結果顯示,與普通人 / 家庭相比,終身教授的確更多地來自于受過高等教育的家庭。

在全部八個學科中,有 51.8% 的教授表示其父母至少有一人拿到了研究生及以上學歷,近三分之一(29.6%)的教授父母至少有一人拿到碩士學位,近四分之一(22.2%)拿到了博士,甚至還有 3.7% 的教授來自父母雙博士的家庭。

作為對比,美國官方數據顯示,在這些教授對應的出生年份,平均只有 6.5% 的人拿到了碩士以上文憑,取得博士學位的比例僅有 0.9%。

兩相比較,終身教授擁有一個博士父母的可能性是普通人的 25 倍。

受訪教授父母最高學歷比例(紅)VS 美國普遍水平(綠)。(來源:Socioeconomic Roots of Academic Faculty)

研究人員還強調,他們在每個學科中都觀察到類似的趨勢。

這意味著,雖然不同的系對知識種類、資金和文化的要求不同,但擁有一個博士父母普遍有利于子女成為教授。

在性別對比方面,女教授來自博士家庭的比例更高,約為 24.8%,比男教授的比例超出 4%,而且女教授擁有受過高等教育的母親的比例也高于男教授(33.1% VS 28%)。

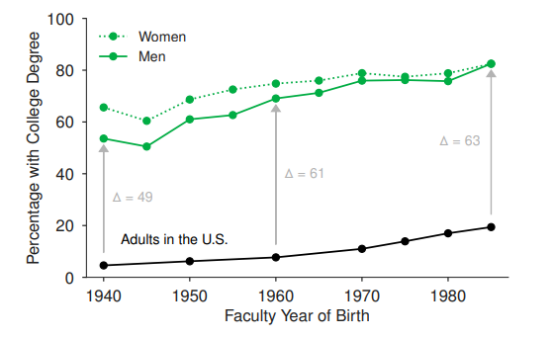

從高等教育(大學以上學歷)的角度分析,在所有終身教授的父母中,接受過高等教育的比例超過 70%,最高在 1990 年代超過 80%,而同時期美國成年人接受過高等教育的比例僅有 20%,差距十分懸殊。

受訪教授的父母擁有大學以上學歷的比例遠超同時期美國人的平均水平。(來源:Socioeconomic Roots of Academic Faculty)

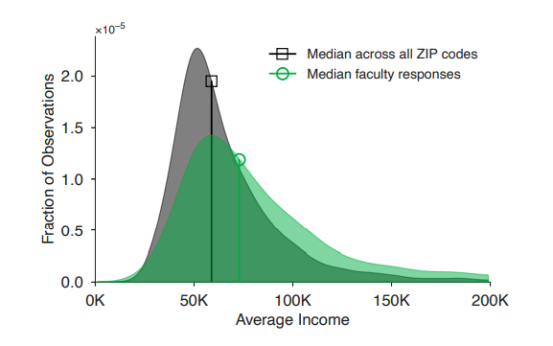

很多研究都已表明,家庭富裕程度與教育程度關系密切,這項研究再次印證了這一點。結合美國區域性收入數據與受訪教授童年時期所在地的郵政編碼,可以顯示出他們所在地的富裕程度。

結果顯示,他們所在地區的家庭收入中位數比全美收入中位數高出 23.7%(7.3 萬美元 VS 5.9 萬美元),而且平均而言,越是在富裕社區長大的受訪者,其目前所就職的院校 / 系 / 專業的學術排名靠前的可能性越大。

同時,家庭收入與受訪者父母的最高學歷也呈正相關趨勢:父母至少有一人是大學生的平均家庭收入為 7.4 萬美元,而父母均不是大學生的教授的家庭收入約為 7.1 萬美元。

終身教授童年時期家庭收入(綠)VS 全美收入(灰)。(來源:Socioeconomic Roots of Academic Faculty)

超過 75% 的教授表示,自己 18 歲之前居住的房產是父母擁有的,同一時期美國居民擁有自住房產的比例約為 62%,而擁有自住房產代表了更穩定的家庭金融狀況。類似的,近 90% 的教授是在城市地區長大的,美國同時期的城鎮居民比例約為 73.6%。

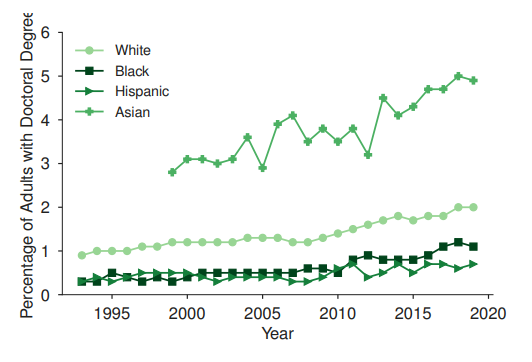

從白人、亞裔、非裔和西裔四個種族的角度來看,白人教授(男性 + 女性)擁有一個博士父母的比例最高為 23.4%,高出非裔的 17.2% 和西裔的 16.9%。

值得一提的是,亞裔女教授擁有一個博士父母的比例高達 23.8%,在所有種族 + 性別細分類別中僅次于白人女教授擁有博士父母比例(25.5%),而且美國亞裔擁有博士學位的比例遠超其他三個族裔。

四個族裔中擁有博士學位的人口比例。(來源:Socioeconomic Roots of Academic Faculty)

另一方面,在所有受訪教授中,分別有 2.6%、2.9% 和 13.7% 的人表示其父母的最高學歷僅有小學、高中肄業和高中畢業,可以說他們主要靠自己的努力實現了階級跨越。然而調查者主動匯報的數據反映出,父母擁有的學歷越高,對其學術生涯的幫助也就越大。

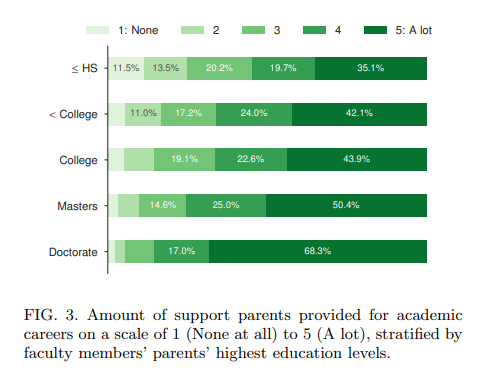

在擁有博士父母的教授中,有 68.3% 的人認為父母為自己的學術生涯提供了很多幫助。類似的,在擁有碩士父母的教授中,有 50.4% 的人持有相同看法。

研究人員還指出,接近 30% 的頂級大學教授表示其至少擁有一個博士父母,精英院系教授比普通院系教授擁有一個博士父母的可能性高出 53.6%。

按父母最高學歷劃分,終身教授評價學術生涯受到父母幫助的程度。(來源:Socioeconomic Roots of Academic Faculty)

這種現象反映出,在考慮雇傭教授時,學術界可能會青睞來自精英或特權背景的學者,輕視那些社會經濟地位更低的學者。

綜合分析所有數據后,研究人員認為,這些成果 “量化了成為一名教授是如何被其(家庭的)社會經濟地位所驅動的”,雖然已有很多研究證明了家庭社會經濟地位與兒童教育之間的關系,但新研究成果將這種關系延申到了教授和學術界 —— 同樣是拿到了博士學位,有博士父母的人比沒有博士父母的人拿到終身教職的比例高出近兩倍。

必須強調的是,這項研究并不能意味著 “沒有高學歷父母就不能走上學術之路”。高學歷父母固然能帶來更多幫助,但值得注意的是,在父母學歷僅有高中及以下的教授中,仍有 54% 的人認為父母為自己提供了不小的幫助。

這類家庭普遍沒那么富有,低學歷也意味著社會經濟地位偏低,然而他們仍然可以為孩子提供力所能及的幫助。雖然論文沒有提到具體是什么樣的幫助,但可想而知是一個重視教育的成長環境,培養孩子對知識的渴望與好奇。最終讓孩子超越自己,甚至是跨越階級,成為備受尊敬的終身教授。

如果說這項研究還缺少哪些討論,或許是在量化了學術界的 “精英背景” 后,沒有進一步就 “如何才能改變這種現象” 給出建議。

事實上,這也是最難的部分,是包括大學在內的各大學術機構,乃至整個學術界都應該關注并努力解決的系統性問題。

論文鏈接: